餐饮除味活性炭能否替代传统油烟净化设备?行业真相与成本风险解析

活性炭的核心功能是吸附油烟中的挥发性有机物(VOCs)和异味分子,但对油烟颗粒物(如PM2.5、PM10)的去除率不足30%。传统油烟净化设备(如静电除尘器、机械过滤式设备)则专注于拦截和分解颗粒物,净化效率可达90%以上。例如,某火锅店实测数据显示,单独使用活性炭的油烟颗粒物排放浓度高达8.5mg/m³,远超北京1.0mg/m³的环保标准,而加装静电设备后,颗粒物浓度降至0.8mg/m³。这表明,活性炭无法独立解决油烟颗粒物污染问题,强行替代可能导致环保处罚风险。

活性炭的三大应用陷阱

1.吸附饱和与二次污染:活性炭的吸附容量有限,饱和后若未及时更换,会反向释放已吸附的污染物,形成二次污染。例如,长三角地区某烘焙店因未定期更换活性炭,导致店内TVOC浓度超标3倍,被环保部门责令停业整改。

2.高维护成本:活性炭需频繁更换(通常每月1-2次),且废弃活性炭属于危险废物,处理成本高达800-1200元/吨。以日均处理油烟量1000立方米的餐厅为例,年活性炭更换费用超过3万元,叠加人工搬运与处置成本,总支出是传统静电设备的1.5倍。

3.政策合规性存疑:多地环保法规明确要求油烟净化需“颗粒物+异味”双达标,仅靠活性炭无法满足颗粒物处理要求。例如,上海市2023年实施的《餐饮油烟排放管理细则》规定,单一活性炭吸附装置不得作为主要净化设备。

活性炭的合理应用场景

尽管无法替代传统设备,活性炭在特定场景中仍具价值:

1.轻油烟场景:如咖啡厅、面包房等VOCs浓度较低的场所,活性炭可作为辅助除味装置;

2.末端异味治理:在静电或UV光解设备后加装活性炭,可进一步吸附残留异味分子;

3.旧设备改造过渡:短期内无法更换大型设备时,活性炭可作为临时降味方案。

行业专家的选型建议

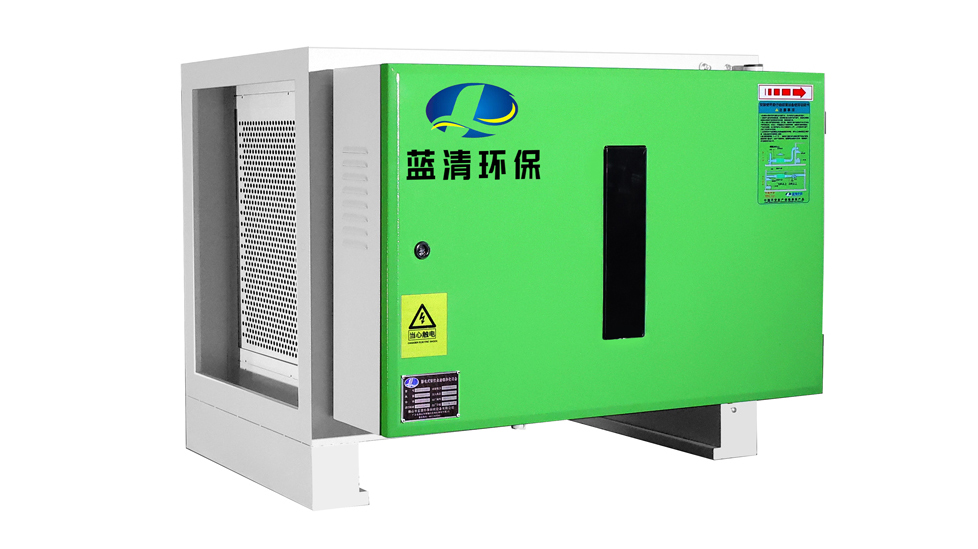

1.优先选择复合型设备:集成静电吸附与活性炭的“双级净化”系统,既能高效去除颗粒物,又可长效控制异味,综合成本比单独使用活性炭降低40%;

2.关注活性炭质量:选择碘值≥800mg/g的高品质椰壳炭,碘值低的再生炭吸附能力不足且易饱和;

3.规避“伪环保”宣传:警惕宣称“免更换活性炭”的设备,此类产品多通过添加化学香料掩盖异味,长期使用可能危害健康。

隐性成本与政策风险

某中型烧烤连锁品牌曾尝试全面改用活性炭治理油烟,结果半年内因颗粒物超标被罚款12万元,活性炭更换费用达7万元,远超预期。相比之下,同期升级为静电+UV光解一体机的门店,年总成本(含维护)仅为活性炭方案的60%,且连续3年通过环保抽检。

技术迭代的未来方向

新型“催化型活性炭”正在兴起,通过负载二氧化锰等催化剂,可将吸附的VOCs分解为二氧化碳和水,延长使用寿命至1-2年,但成本较普通炭高出3倍。此外,部分厂商推出“活性炭+光触媒”模块化设备,支持在线更换活性炭层,但此类技术尚处试点阶段,大规模应用仍需时间验证。

活性炭是补充,而非替代

从技术原理到政策要求,活性炭均无法独立承担油烟净化任务。其核心价值在于辅助除味,而非颗粒物处理。商家若盲目追求“低成本替代”,可能面临环保处罚与隐性成本的双重风险。未来,随着催化活性炭与智能监测技术的结合,活性炭的应用场景将更趋专业化,但在现阶段,理性选择“物理过滤+化学吸附”的组合方案,才是可持续发展的最优解。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信